近年「エシカルアクセサリー」として注目される「リサイクルゴールド」は、環境負荷の低減を謳う素材と言われています。しかし、その持続可能性は本当に信頼できるのでしょうか。

リサイクルゴールドの概要と実情

リサイクルゴールドとは、廃棄された金製品を精錬・再利用した素材を指します。古いアクセサリーを溶かし、新たなジュエリーに生まれ変わらせることで、新規採掘に伴う土壌破壊やエネルギー消費を抑制する狙いがあります。ジュエリー業界では、金供給の約30〜40%がこの手法で賄われており、資源循環の観点から有効な手段です。

一方で、定義の曖昧さが課題です。企業により「リサイクル」の基準が異なり、質屋からのスクラップ金が用いられる場合もあれば、投資用金貨の再加工を指すケースもあります。このリサイクルの定義が多岐にわたり、共通の見解にならない点が問題であると提起する専門家の声もあります。このため、ブランドの主張が透明性を十分に裏付けるわけではありません。

ゴールドの利点と直面する課題

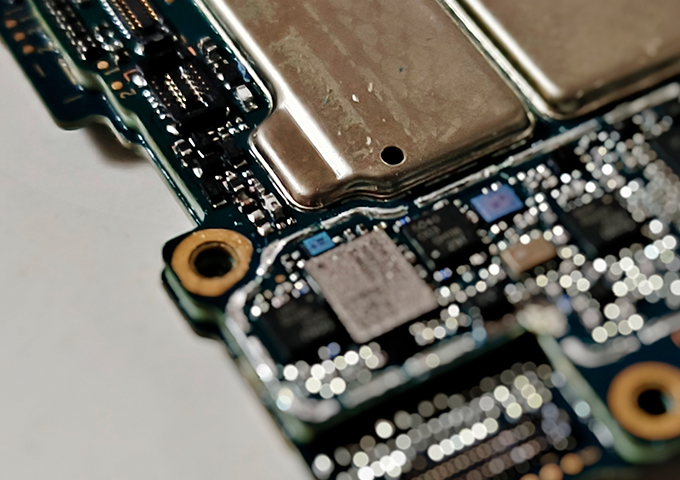

金は元々リサイクル率が高く、廃棄されにくい特性を持ちます。これにより、新規採掘を部分的に抑え、森林破壊や水資源汚染のリスクを低減可能です。ジュエリー業界が世界金の消費の約45%を占めることを考慮すれば、こうした取り組みの拡大は環境に大きな影響を与えます。 しかし、現実は厳しいです。近年の様々なデジタル化によりグローバルな金需要の増大しています。要因はスマートフォンや自動車部品への使用も含まれるということ。リサイクル供給だけでは需要を満たせません。新規採掘量の削減が進展しないのが現状です。また「リサイクルゴールドによる環境保護」を強調した主張は、従来の慣行を虚偽の環境主張で装う事例もあります。

原料の出自

より深刻な問題は、原料の追跡可能性です。リサイクルゴールドの源流は多様で、家庭由来のものから、犯罪組織のマネーロンダリングに関与した金、または人権侵害を伴う紛争地域産の金まで及び得ます。スイスで表面化した事例では、「リサイクル」と宣伝された金が、実際には紛争鉱物由来であることが判明しました。

業界の国際フォーラムでは、デザイナーや採掘専門家が「サプライチェーンの追跡可能性強化」を強く提言しています。曖昧な主張ではなく、第三者機関による認証を受けた「責任ある調達金」を選ぶことが、信頼性を確保する鍵となります。

不透明な今後

今後数年で業界の変化が予測されます。 DPP(デジタル・プロダクト・パスポート)と呼ばれる、鉱石の産地、採掘方法、加工履歴、取引情報などをデジタル管理することで、資源の持続可能性や倫理的な調達、リサイクルを可視化する取り組みがあります。これが進められるとのことで、材料調達が難しくなったり市場価格の変動も考えられます。 デジタル機器や車、ジュエリーもアクセサリーも私達にとって身近な存在だからこそ、注目したい問題です。 ちなみに最近、核融合を使った錬金術の実現に成功したという話がありました。 ダイヤモンドと同様に金も人工で生成できる時代がくるのかもしれません。