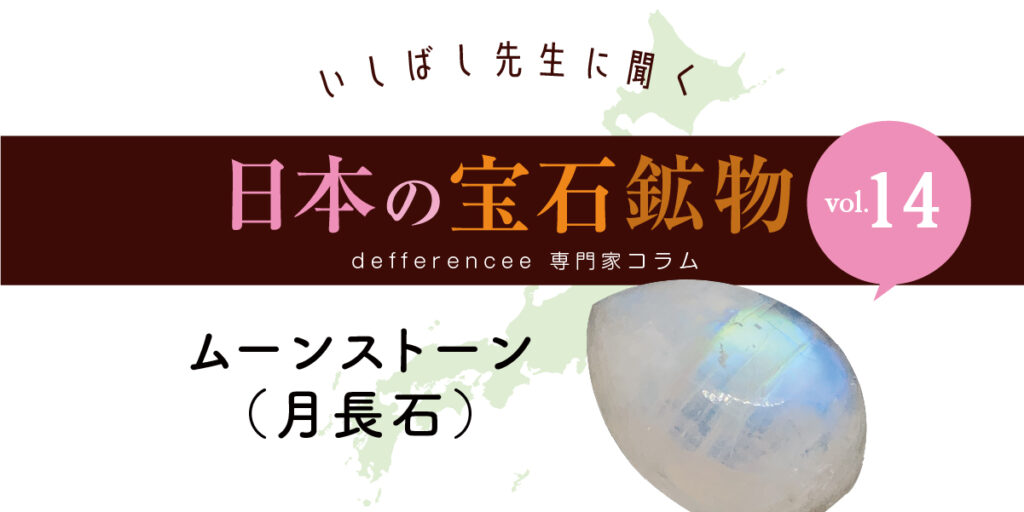

ムーンストーン(月長石)

鉱物種名:ハリ長石

化学組成:(K,Na)AlSi3O8

結 晶 系:単斜

図1:

ムーンストーン(富山県南砺市上田産、長さ4mm、朝倉顯爾撮影)

ムーンストーン(月長石)はフェルスパー(長石)の宝石のひとつで、光の当たり方によって青白い閃光を放つことが最大の特徴です(図1)。この光学的な効果は「シラー」や「アデュラレッセンス」とよばれます。

日本でもシラーが現れるフェルスパーがわずかながら産し、代表的なムーンストーン産地として富山県南砺市や長野県大町市の木崎湖畔などが知られます。ここでは南砺市のムーンストーンを紹介します。

鉱物名:ハリ長石、上田産、写真左右6㎜、朝倉撮影

富山県南砺市 二ッ屋川流域のムーンストーン

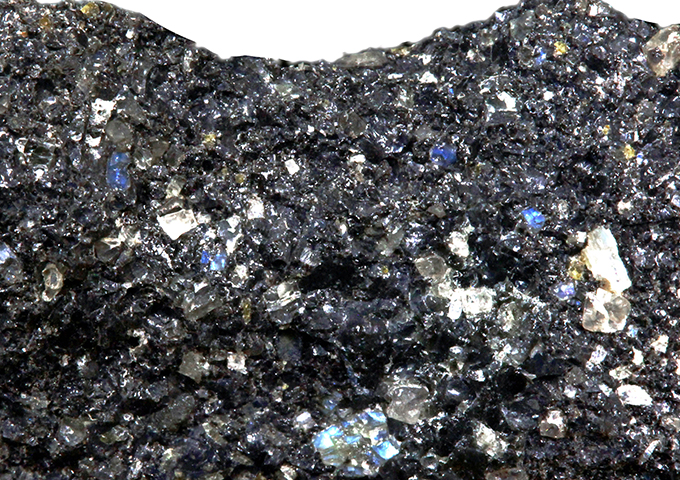

南砺市は富山県西部に位置します。この地域の二ッ屋川の上流域には、約2500万年から2200万年前に火山の噴火でできた流紋岩類(溶結凝灰岩)がみられ、この岩石にシラーがあるフェルスパーの結晶が含まれます(図2)。結晶は最大でも4㎜程度ですが、鮮やかで明瞭な青い閃光が認められます。母岩の流紋岩類の色調は、二ッ屋川の東側の人喰谷(ひとくらいだに)周辺には赤紫色系のものがみられ(図3)、

南砺市人喰谷産、左右2.5㎝

西側の上田では真っ黒なものが支流の沢の転石で見つかります(図4、図5、図6)。

フェルスパーの分類は成分で大別されますが、当地のものはカリウムやナトリウムを含むアルカリフェルスパーの系列で、鉱物種はサニディン(ハリ長石)にあたります。

上田産、左右3cm

南砺市上田

南砺市上田

真珠は貝の中に入った異物を核にして、貝殻の成分である炭酸カルシウムがタンパク質と共に層状に成長してできます。球状のものが思い浮かびますが、真球真珠の養殖法の確立は苦難の道でした。石垣島でも貝殻の内側に半球状の核を接着して半球真珠をつくる試みがなされた後(図5)、球状の核を殻の成分を分泌する体組織で包んで貝の中に挿入する真球真珠の生産に至りました。

青白い閃光 シラーが現れるメカニズム

ムーンストーンの光学的効果は、結晶内部の構造に起因します。マグマの中で生成された結晶は、温度が下がると結晶内部で次第に2つの成分に分かれます(カリウムが富むものとナトリウムに富むもの)。2つの成分の薄層(厚さ数ミクロン)が交互に規則正しく層をなす組織ができ、光が入ると干渉が起こってシラーが現れます。

石橋 隆

一般社団法人地球科学社会教育機構 理事長。

1977年長野県松本市生まれ。

京都にある石の博物館、益富地学会館の理事・主任研究員や大阪大学総合学術博物館の研究員を経て、2024年より現職。地球科学の普及や研究家への支援活動に従事するほか、鉱物や地質の研究を行う。

著書に『プロが教える鉱物・宝石のすべてがわかる本』(ナツメ社)、監修に『世界を魅了する美しい宝石図鑑』(創元社)などがある。

石橋先生の書籍情報

- 『宝石図鑑』キャリー・ホール著, 石橋隆監修(創元社,2023年)

- 『日本の国石「ひすい」―バラエティーに富んだ鉱物の国』日本鉱物科学会, 石橋隆分担執筆(成山堂書店,2019年)

- 『鉱物 ―石への探究がもたらす文明と文化の発展―』石橋隆は監修と執筆(大阪大学出版会,2019)

- 『史上最強カラー図解 プロが教える鉱物・宝石のすべてがわかる本』下林典正・石橋隆監修