12星座と星座石

12か月の誕生石のように、星占いでおなじみの「12星座」にもそれぞれ星座石というものがあるのはご存じですか?

今回は星座石についてお話します。

星座の起源は古代メソポタミア

星座の起源は古く、約5000年前のメソポタミア地方の羊飼いたちが夜空を見あげ、美しく輝く星と星を線で結び、動物や巨人・英雄たちの姿を想像したそうです。

それがルーツとなってギリシャ神話や、ローマ神話などの伝説と結びついていきました。

その後も天文学者らによって次々と星座が作られましたが、2世紀頃、ギリシャの天文学者プトレマイオス(トレミー)によって、48星座に。

この48星座は約1500年もの間変わらず、いま現在でも使用されています。

その後も望遠鏡の発明や大航海時代の到来などで新星座が生まれ、一時は100個を超えましたが、1928年、国際天文学連合により全星座は「88星座」と定められました。

12星座は太陽の通り道に

地球は太陽の周りを365日かけて一周まわるのですが、太陽が動くルートを「黄道」といいます。

その横道に並ぶ星座を「黄道12星座」といい、星占いでおなじみの星座になります。

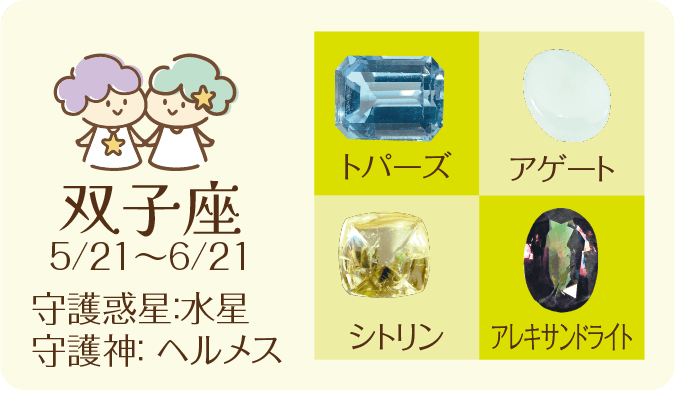

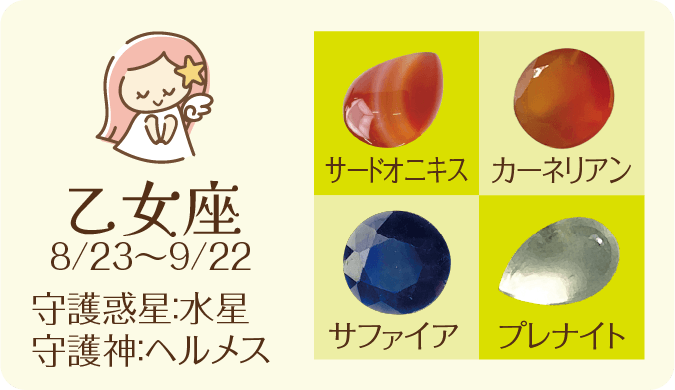

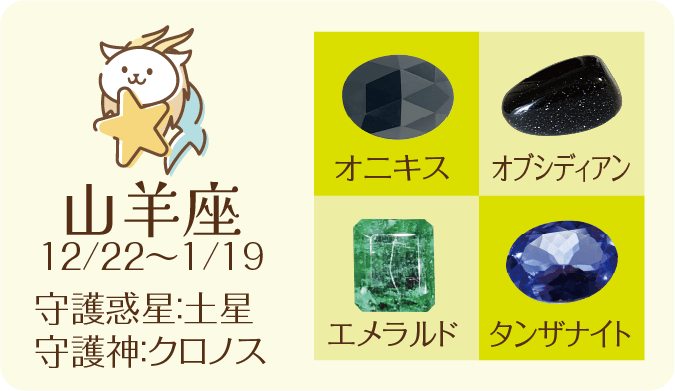

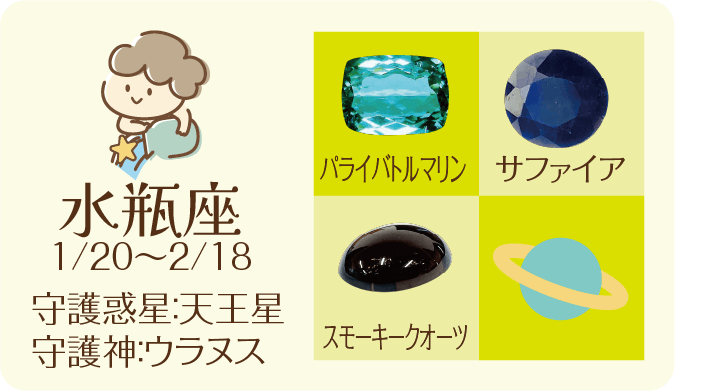

12星座には守護惑星と守護神、そして守護石が定められており、自分の星座石を持つことで、運気やエネルギーが高まると信じられてきました。

日本では誕生石の方が浸透していますが、海外では星座石の方が広く認識されています。